Silja Graupe ist eine wegweisende Denkerin, die Philosophie und Ökonomie miteinander verbindet, um wirtschaftliches und gesellschaftliches Handeln neu zu gestalten. Ihr Weg begann mit einem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Technischen Universität Berlin, bevor sie sich in die Ökonomie vertiefte und der Philosophie zuwandte. In ihrer Doktorarbeit beschäftigte sie sich kritisch mit der herkömmlichen Wirtschaftswissenschaft, insbesondere durch die Linse der japanischen Philosophie, was schon früh ihren transdisziplinären Ansatz zeigte.

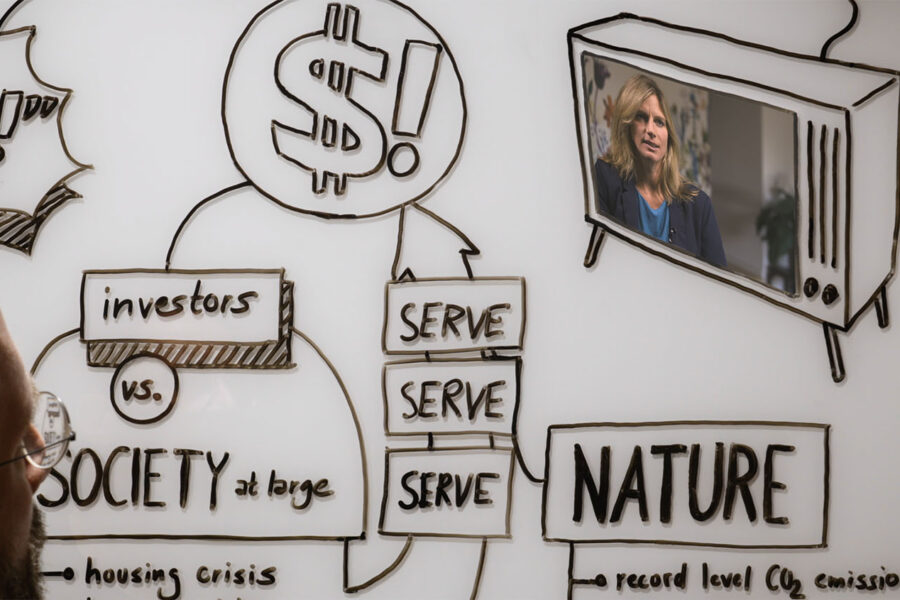

Eine ihrer bedeutendsten Leistungen ist die Gründung der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung im Jahr 2014, die einen radikal anderen Bildungsansatz verfolgt. Dort setzt sie sich dafür ein, dass Ökonomie nicht bloß als technische Disziplin verstanden wird, sondern als etwas, das Empathie, Kreativität und Verantwortung erfordert. Silja sieht die konventionelle Wirtschaftslehre als zu eng gefasst und monokulturell, da sie die menschlichen Bedürfnisse und soziale wie ökologische Aspekte nicht ausreichend berücksichtigt.

Gleichzeitig vermittelt sie, dass eine andere Art von Bildung die Menschen in ihrer Fähigkeit stärkt, ein gutes Leben für alle zu schaffen. Seit 2021 ist Silja Graupe Präsidentin der Hochschule und treibt deren Entwicklung stetig voran. Ihr Ziel ist es, Räume für gesellschaftliche Transformation zu schaffen, in denen Menschen sinnstiftende Wege inmitten Krisen der Welt finden können. Sie gilt als eine treibende Kraft in der Diskussion um die Rolle der Imagination und des transformativen Lernens. Ihre Veröffentlichungen und Vorträge, darunter ihr Werk „Imagination und Bildlichkeit der Wirtschaft“, zielen darauf ab, das Bewusstsein für alternative Denkweisen und Lebensentwürfe zu stärken. Sie möchte eine Wirtschaft fördern, die von Gemeinsinn und einem Sinn für Möglichkeiten geprägt ist, anstatt sich nur auf den Markt zu verlassen.

An dieser Stelle könnte der Artikel enden, er zeigt den Status Quo. Aber eben nur den und nicht das, was dahintersteckt. Nicht die Person Silja Graupe, nicht ihren wahren Lebensweg, der auf sehr eindrückliche Weise belegt, wie sehr ein Leben von Offenheit, Neugier und kontinuierlicher Sinnstiftung inmitten von Schmerz und leidhaften Erfahrungen geprägt sein kann.

Ahnen vom Land und Hamburger Wurzeln

Silja stammt ursprünglich aus Hamburg. Die Eltern des Urgroßvaters kamen nahezu mittellos aus dem heutigen Polen und verdingten sich auf Gütern in Schleswig-Holstein. Dort wurde der Urgroßvater zunächst zum Pferdeknecht. Später fasste er sich ein Herz und zog als armer, aber freier Mann nach Hamburg und arbeitete sich dort zum Krankentransport-Kutscher hoch. Siljas Großvater gründete später eine kleine Schlosserei, die Siljas Vater in der nächsten Generation Schritt für Schritt zu einem Betrieb der Metallverarbeitung ausbaute. „Ich bin also in einer Hamburger Mittelstandsfamilie aufgewachsen, die immer schon etwas Unternehmerisches in sich trug.“

Ihre Kindheit bezeichnet Silja als wohlbehütet. Die Mutter war Kranken- und Unterrichtsschwester, bevor sie – wie damals fast alle Frauen – wegen Silja und ihrer Schwester Anja ihren geliebten Beruf aufgab. „Von meinem Vater habe ich den Blick für das Rationale und das Unternehmerische und von meiner Mutter den Blick für den Menschen in all seinen Facetten“, sagt Silja und fährt fort: „Ich bin früh mit Abschieden konfrontiert worden. Meine Mutter begleitete viele Kranke, und wir als Kinder wurden oft mitgenommen.“ So lernte Silja hinzusehen, Probleme und Leid wahrzunehmen, statt auszublenden.

Auch als die Großeltern starben oder eine enge Freundin mit nur dreißig Jahren ihrem schweren Krebsleiden erlag. „Der Tod ist bei uns nie ausgegrenzt worden, eher herrschte eine Art pragmatische Natürlichkeit im Umgang damit. Vergänglichkeit gehörte immer dazu – und damit durfte ich auch stets aufs Neue die Schönheit und Würde entdecken, die sich in den Momenten des Abschieds verbergen. Ebenso die Normalität, die davon ausgeht. Wir hatten als Kinder die Möglichkeit, den Tod buchstäblich zu begreifen. Angst vor dem Sterben habe ich wohl deswegen nie entwickelt.“

Familiäre Herausforderung

Deine Mutter ist 2022 an ALS verstorben, richtig?

„Ja, die ALS (amyotrophe Lateralsklerose) ist eine der schwersten neurologischen Erkrankungen, bei der die Kommunikation zwischen Nerven und Muskeln zunehmend unmöglich wird. Die Betroffenen werden immer schwächer, bis sie vollständig gelähmt sind. Sie können irgendwann nicht mehr essen, sprechen, schlucken und atmen. Dabei bleibt der Geist bis zuletzt vollkommen klar. Wir haben diese neurologischen Erkrankungen in der Familie, vor meiner Mutter sind bereits sechs Verwandte daran gestorben. Es ist ein extrem schwieriger Weg, bei lebendigem Geiste im eigenen Körper schrittweise vollständig gefangen zu werden. Und doch haben wir es als Familie geschafft, das Leben mit meiner Mutter bis zuletzt gemeinsam zu leben – gut zu leben, wie es eben war.

Zum Beispiel ist meine Schwester ein paar Tage vor dem Tod meiner Mutter zu unserem Lieblingskonditor gleich um die Ecke gegangen. Rausgehen konnte meine Mutter schon lange nicht mehr, Kuchen essen auch nicht. Aber meine Schwester fragte den Konditor, ob sie einen der wunderschönen Oleander, die er um sein Café gruppiert hatte, für unsere Mutter ausleihen könnte, da sie diese Pflanze so sehr liebte. Der Konditor zögerte keinen Moment, packte den wirklich sehr großen Pflanzentopf und trug ihn direkt bis ans Bett meiner Mutter. Seine Freude, helfen zu können, unser aller Erstaunen und die Glückseligkeit meiner Mutter erfüllten ebenso wie die Blüten und der Duft die gesamte Wohnung.“

„Das war ein unfassbar intensiver Moment. Für das Glück, das wir alle spürten, spielte es keine Rolle, dass meine Mutter nur wenige Tage später tot sein würde. Wir alle wussten, dass es so kommen würde. Aber statt sich der Trauer oder Angst zu ergeben, galt es, den Moment zu ergreifen und zu verstehen, dass ihm eine unglaubliche Schönheit und Freude innewohnt: Der Konditor hat sich gefreut, wir haben uns gefreut. Und immer, wenn ich jetzt an einem Oleander vorbeigehe, dann erinnere ich nicht nur den Verlust, sondern auch diesen wunderschönen Moment von gemeinsamer Freude.“

Präsenz in der Wirklichkeit

Silja meint, dass anständig gestorben werden muss, um dieses Leben loslassen zu können. Und sie ist überzeugt, dass all die erlebten Geschichten von Krankheit, Sterben, Alter und Tod sie gelehrt haben, nicht wegzulaufen oder sich der Angst hinzugeben. „Das ist auch etwas, das ich versuche, unseren Studierenden zu vermitteln: Dass, wenn wir in schwierigen Momenten dableiben, sich immer auch neue Perspektiven eröffnen. Hoffnung zu haben bedeutet nicht, dass alles gut und so werden wird, wie wir es uns vorstellten. Sie bedeutet, das Vertrauen zu haben, dass sich in jedem Moment neuer Sinn öffnen wird. Gerade auch dann, wenn es nicht so läuft, wie wir es gerne gehabt hätten.“

In diesem Zusammenhang erinnert sie sich an einen Buchtitel von Navid Kermani: „Einbruch der Wirklichkeit“, und beschreibt, dass es ihr genau darum geht: Die Wirklichkeit zuzulassen und sie ins Leben treten zu lassen.

„Ich habe eine ähnliche Erkrankung wie meine Mutter, auch wenn glücklicherweise nicht gänzlich sicher ist, dass es ALS ist. Trotzdem ist die Krankheit bereits in mir aktiv. Ich werde beständig schwächer und schwächer. Es ist kein Geheimnis: Auch ich steuere sehr wahrscheinlich auf einen Punkt absoluter Angewiesenheit auf Hilfe zu. Und ich weiß, wie unfassbar schwierig es wird, wenn mir irgendwann jemand selbst den Kuchen pürieren muss, weil ich nicht mehr richtig essen kann. Aber trotzdem ist es für mich keine Alternative, meine Verletzlichkeit auszublenden, wegzuschließen und stattdessen nach Gewinn oder Erfolg zu streben.

Das mag in unserer Gesellschaft üblich sein, aber ich sehe es als Geschenk, dass ich durch meine Mutter lernen konnte, dass und wie Leiden und Sterben zu unserem Leben gehören. Dabei will ich nichts schönreden – es geht schlicht und ergreifend um Qualen und Schmerzen. Aber dieses Gefühl, dennoch nicht weglaufen zu müssen, sondern das Leben intensiv weiterzuleben, ist etwas, was wir als Stärke kultivieren können.“

Das klingt nach der buddhistischen Lehre. Du hast ostasiatische Philosophie in Japan studiert, richtig? Wie bist Du dahin gekommen?

„Das erste Mal war ich 1994 in Japan, gleich nach meinem Abitur. Ich war damals Leistungssportlerin für Mittel- und Langstrecken und in Hamburg sehr erfolgreich. Gemeinsam mit anderen Läuferinnen wurde ich eingeladen, an einem Staffelmarathon in Osaka teilzunehmen; die Stadt ist Partnerstadt von Hamburg. Zunächst hat mir Japan überhaupt nicht gefallen. Alles kam mir sehr fremd und irgendwie auch schräg vor. Ich habe nichts verstanden. Es war wahnsinnig voll, wahnsinnig wuselig.

Später, während meines Studiums an der TU Berlin, entdeckte ich ein Angebot für ein Austauschjahr an der Sophia Universität in Tokio. Eine Uni, die von Jesuiten betrieben wird. Eigentlich wollte ich in die USA oder nach Kanada gehen, aber ich dachte mir, dass ich das später immer noch tun könnte. Aber die Gelegenheit, für ein Jahr in einer wirklich fremden Kultur zu leben, die würde sich so schnell nicht wieder ergeben. Als ich im Sommer 1998 nach Tokio aufbrach, war ich nach wie vor kein Japan-Fan und ich bin auch nicht wegen des Buddhismus‘ dorthin gegangen.

Doch ich entdeckte wider Erwarten, dass ich an der Sophia ostasiatische Philosophie und speziell buddhistische Philosophie studieren konnte. Das fand ich spontan eine spannende Idee. Zumal ich ein Jahr zuvor zwei Monate lang und über dreitausend Kilometer mit dem Fahrrad in Tibet unterwegs gewesen war und dort auch einiges vom Buddhismus mitbekommen hatte. Im Buddhismus-Seminar war ein Jesuit mein Professor und Lehrer. Er hatte zwei Jahre zuvor bei japanischen Mönchen der Shingon-Schule auf dem heiligen Berg Kōya-san verbracht und mit ihnen gelebt, gelernt, gelehrt und meditiert.“

Buddhistische Praxis

Silja begann, sich für das Thema zu begeistern, wollte ursprünglich nur Vorlesungen belegen, aber der Jesuit empfahl ihr, einen Tempel in der Nähe ihres Studentenwohnheims aufzusuchen. Selbst im modernen Tokio gibt es heute noch hunderte, wenn nicht tausende dieser Stätten. „Man brauche Praxis, sagte mir der Professor, weil man den Buddhismus niemals allein mit rationalen Mitteln erfassen könne. Das fand ich interessant: Es ging also nicht nur um Wortverstand, der mir schon immer auf gewisse Weise weltfern erschienen war.“ Silja fand einen Tempel, dessen Garten und Tempelgebäude sie intuitiv ansprachen, bat darum, an den Meditationen teilnehmen zu können und wurde abgewiesen. Aber sie ließ nicht locker, sprach erneut in ihrem gebrochenen Japanisch vor. Das Ganze wiederholte sich einige Male, bis man ihr sagte, sie könne sonntagmorgens um halb fünf kommen.

„Und dann war ich, die ich Protestantin bin, dabei. Es stellte sich heraus, dass es ein Zen-Tempel in einer Gemeinschaft mit einem Meister, vier oder fünf Mönchen und etwa zwanzig japanischen Laien und Laiinnen mitsamt ihrem Vorsteher war. Ich war die einzige Ausländerin, nur eine Dame sprach Englisch, ich kaum Japanisch. Ohne konzeptionelles Verständnis und praktisch ohne sprachliche Verständigungsmöglichkeiten lernte ich das zu tun, was die anderen taten, mit ihnen zu rezitieren sowie im Sitzen und Gehen zu meditieren. Auch putzten wir nach der Meditation fröhlich lachend Tempel und Garten und tranken Tee miteinander.

Das alles habe ich zunehmend lieben gelernt. Dieses nicht begriffliche Verstehen, stattdessen das Mitmachen, Dabeisein, die vorsprachliche Verbundenheit, das Mitgefühl. Das, was in Japan an intensiver, selbstverständlicher Gemeinschaft war, das habe ich hier in Deutschland nie wieder so gefunden: dieses komplett situative Verständnis, diese Freude am gemeinsamen Tun und dieser Gemeinschaftssinn. Nichts davon benötigte eine explizite Kommunikation.“

Parallel zur Praxis im Tempel erhielt Silja bei dem Jesuitenpater eine Einführung in die buddhistische Philosophie japanischer Prägung. Was sie entdeckte, war eine Sprache für das, was sie eigentlich schon lange prägte, aber nicht auszudrücken verstand. „In unserer Kultur und Gesellschaft haben wir dafür oft keine Sprache.“

Kannst du das ein bisschen erklären? Keine Sprache wofür?

„Ich erkläre es gerne mit der Metapher der Kippfiguren oder Vexierbilder. Die meisten kennen sie: Auf einem Bild sieht man entweder eine Vase oder zwei Gesichter. Beides lässt sich aber nie gleichzeitig erfassen. So sehen die einen stets nur die Gesichter, während die anderen ganz selbstverständlich eine Vase erblicken. In gewissem Sinne ist das ein gutes Sinnbild für unsere Gesellschaft, in der wir mehrheitlich nur eine Realität als einzig mögliche anerkennen, während wir andere Wirklichkeiten völlig ausblenden, aktiv negieren oder gar bekämpfen.“

Silja fährt fort: „So steht in einer buddhistisch geprägten Kultur von vornherein im Vordergrund, Leiden und Vergänglichkeit als unumgängliche Grundkonstitutionen allen Lebens anzusehen. In unserer Gesellschaft aber tun wir alles, um genau das auszublenden und deren Existenz so umfassend wie irgend möglich leugnen. Sie sind zwar ‚da‘, aber wir wollen sie nicht sehen. Wir benehmen uns gewissermaßen wie „Vasen-Menschen“, die in einer Welt leben, die eigentlich auch voller ‚Gesichter‘ ist.

Ich selbst habe, um im Bilde zu bleiben, aufgrund meiner eigentümlichen Biografie immer auch die ‚Gesichter‘, also das Leid und die Vergänglichkeit gesehen und erfahren. Aber ich hatte keine Sprache dafür. Oder nehmen wir die Philosophie. Ich habe nie verstanden, warum in der Schule Kant und Hegel gelehrt wurden. Sie arbeiten meist mit rein abstrakten Begrifflichkeiten, verlieren aber im Grunde kein Wort über die Wirklichkeit des Alltags. ‚Warum sollte ich mir eine Welt außerhalb der Realität bauen?‘, habe ich mich immer gefragt und alles darangesetzt, Philosophie als Unterrichtsfach abzuwählen.

Heute verstehe ich es besser: Unsere abendländische Tradition will uns glauben machen, dass wir eine starke Realitätsferne bräuchten, um Sicherheit zu gewinnen. Sie verleitet uns stets dazu, sich jenseits des Alltags und seiner Wirren und seinem Leiden eine gedankliche Festung zu bauen und alles, was nicht in diese Festung reinpasst, auszublenden. In Japan lernte ich eine Kultur kennen, die das nicht braucht.“

Wobei Kant die Philosophie ja aus den Hochschulen rausholen wollte. Hat er nicht sogar gesagt, Philosophie wäre nur sinnvoll, wenn wir sie auch leben können?

„Ja, wobei es ihm aber auch um den Blick von außen, also um einen distanzierten Zugang ging. Wir sollen, kurz gesagt, auch nach Kant erst denken und das Gedachte dann in die Realität umsetzen. Das hat wenig damit zu tun, tatsächlich in der Ungewissheit zu verharren und in die Radikalität der Wirklichkeit einzutauchen, um von dort aus – also von einem Standpunkt absoluter Alltäglichkeit und ohne vollständige Übersicht – ins Philosophieren und Nachdenken zu kommen.

Genau das hat mich aber an der modernen japanischen Philosophie angesprochen. Diese Philosophie ist im 19. Jahrhundert entstanden, als Japan sich sogenannt ‚freiwillig‘ verwestlicht hat. Es ist also nicht kolonialisiert worden, hat aber sehr wohl einen kulturellen Vernichtungskampf gegen sich selbst geführt, um ‚modern‘ zu werden. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten hat die japanische Bevölkerung ihre Medizin, ihr Rechtssystem, ihr Bildungssystem, ihr Verwaltungssystem, also im Grunde alles bis auf die Schrift, aufgegeben und umgestellt. Das hat dazu geführt, dass viele nicht mehr wussten, wer sie sind. Sie drohten, sich selbst zu verlieren. Und genau aus diesem Zustand heraus hat die moderne japanische Philosophie versucht, einen neuen Anfang zu finden, also gewissermaßen die Gebrochenheit, das Nicht-Wissen, die Nicht-Identität als Ausgangspunkt zu nehmen. Das hat mich damals sehr angesprochen, weil ich das Gefühl gut kannte, keinen festen Boden unter den Füßen zu verspüren.“

Was hast Du daraus gelernt?

Ich habe für mich gelernt, die japanische Philosophie wie eine Art Befreiungsphilosophie zu verstehen. Sie hat mir Prozesse und Möglichkeiten aufgezeigt, wie ich aus dem engen Gefängnis des Gewöhnlichen rauskommen, wie ich meine kulturellen Grenzen aufsprengen und mich weiten kann. Eben nicht Halt und Sicherheit zu suchen, sondern eher die Freude daran zu entdecken, gleichsam ins kalte Wasser zu springen. Zu springen und zu lernen, mit den Fischen zu schwimmen und in ihr Leben einfindend, mein Leben neu zu verstehen. Ich habe durch die japanische Philosophie den Mut gefasst, in das Leben einzutauchen, das so bunt, vielfältig und komplex ist, dass man es rational niemals vollständig erfassen kann. Das hat mir geholfen, eine Sprache für mich zu finden und andererseits auch Kritik an Bestehendem zu formulieren.“

Silja beschreibt, dass Meditation für sie nicht nur viele Stunden unbeweglichen Sitzens mit überkreuzten Beinen bedeutet, wo sich ihre mentalen Gewohnheiten umbauen, sondern dass sich eben auch ihr Körper ‚umbauen‘ musste. Sie konnte nicht wie andere schmerzfrei auf den Kissen sitzen. „Aufgrund meiner neurologischen Erkrankung war ich nie schmerzfrei; aber in dieser Situation kam mir das Leid besonders zu Bewusstsein, da es keinerlei Ablenkung gab. Ich habe es dennoch durchgehalten, ja sogar gerne auf mich genommen. Ich spürte, dass ich in einer Gemeinschaft aufgehoben war, die mein Leid nicht nur anerkannte, sondern auch teilte.

Man muss wissen, dass die Wände des Tempels überwiegend aus japanischem Reispapier gebaut waren. Im Winter saßen wir bei Temperaturen um den Gefrierpunkt stundenlang bewegungslos auf unseren Meditationskissen und haben natürlich gefroren. Aber anstatt das auszublenden, hat die Gemeinschaft es gemeinsam ausgehalten und es zelebriert. ‚Samui desu ne‘ hieß es immer. ‚So kalt, nicht wahr?‘ ‚Itai desu ne‘ – ‚Es schmerzt, nicht wahr?‘ Diese klare aber niemals klagende Offenheit für den Zustand des Frierens oder des Schmerzens, das kennen wir bei uns vielleicht aus dem Sport. Aber es in einem kulturellen Setting zusammen auszuhalten und sich dann ebenfalls gemeinsam an einer einfachen wärmenden Suppe oder einer schlichten Geste des Mitgefühls zu freuen, das war für mich nochmal etwas ganz anderes.“

Radikale Offenheit

All diese Erfahrungen tragen Silja heute, helfen ihr, mit ihrer Krankheit umzugehen oder den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Gründung ihrer Hochschule gewachsen zu sein. So gelingt es ihr beispielsweise, Emotionen aufzulösen oder sie in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Nicht im Sinne einer Selbstoptimierung, sondern verstanden als „Offenheit, sich in jedem Moment neu zu definieren“. Einerseits nimmt sie alles ernst: die Hochschule oder den Wunsch, die Welt zu einem besseren, lebenswerteren Ort zu machen. Und gleichzeitig kann sie all das loslassen, sich damit auf Ungewissheit einlassen und diese auch aushalten.

Das Ideal der radikalen Offenheit, das den Buddhismus trägt, prägt ihre Arbeit, ohne dass sie sich in der Rolle der Missionarin sieht. „Ich setze immer nur da an, wo Menschen selbst anfangen zu zweifeln oder verzweifelt sind. Denen helfe ich, ihre Stimme und neuen Sinn zu finden. Das ist mir stets wichtiger, als jemanden zu bekehren oder ihm zu sagen, dass er etwas einsehen müsste, was er nicht will.“ Diese Haltung prägt nicht nur die Arbeit mit Siljas Studierenden, sondern findet sich ebenso in ihren Veröffentlichungen. Sie will nichts ‚weg‘ reden, sondern „zur Seite stehen“. „Ich sehe, dass so viele Menschen auf dem Weg sind oder sich auf den Weg machen wollen und nicht die notwendige Unterstützung bekommen. Bei ihnen ist mein Ort.“

Die Unternehmerin

Silja stammt, wie eingangs schon erwähnt, aus einer Unternehmer-Familie. Da drängt sich die Frage auf, warum sie gerade die Ökonomie derart kritisch sieht. Sie beantwortet das mit Geschichten aus dem familieneigenen Unternehmen, die dem der gängigen Ökonomie-Lehre gegenüberstehen. So wurde die Firma des Vaters, wie es vielen Familienunternehmen üblich war und ist, von einem hohen Ethos getragen. Es wurde alles getan, um Arbeitsplätze zu erhalten und die Mitarbeitenden mit ihren privaten Problemen nicht alleinzulassen. Der Vater war stets bemüht, Lösungen zu finden. Er war eben nicht von der klassischen „Konzernprofit-Gewinnsucht“ getrieben, wie Silja sagt. In der klassischen Ökonomie käme ein solcher Ethos allerdings nicht vor. Das bekam auch der Vater zu spüren.

„Nach 1989 ist die metallverarbeitende Industrie stark nach Osteuropa abgewandert mit dem Ergebnis, dass bei uns in Hamburg die Aufträge wegbrachen. Und dies, obwohl mein Vater gerade in einen großen Neubau investierte. Ich habe meinen Vater und das Unternehmen dann zehn Jahre durch sehr schwierige Zeiten und schließlich auch durch eine Insolvenz begleitet.“ Damals war Silja zwischen 18 und 28, hat in diesen Jahren gelernt, was es heißt, potenziell alles verlieren zu können.

„Mein Vater hat damals das Unternehmen verloren. Er ist aber bis heute stolz darauf, dass kein anderer Mitarbeiter gehen musste, weil das Unternehmen komplett – also mit den Mitarbeitenden übernommen wurde. Gerade kürzlich haben einige, die dort als Lehrlinge oder Sekretärin mit vierzehn oder fünfzehn Jahren noch bei meinem Großvater angefangen hatten, ihre 50-jährige Betriebszugehörigkeit gefeiert. Mein Vater ist auch heute noch mit diesen Menschen befreundet.“

Selbst alles zu verlieren, zu erfahren, was es heißt, wenn Banken sich gegen einen wenden, wenn Berater kommen, die nur an das Geld oder das Vermögen wollen, wenn Menschen versuchen, die Familie zu zerteilen, um unterschiedliche Entscheidungen zu bewirken, um am Ende selbst den Vorteil zu haben – diese Erfahrungen brannten sich in Silja ein. „Ich habe den Kapitalismus auch von der Seite derer erlebt, die auf der Verliererseite stehen. Und ich habe die Last gesehen, die mein Vater getragen hat, weil er sich verpflichtet sah, Teil dieses Systems zu sein. Er wäre lieber Architekt oder Künstler geworden, konnte sich aber nicht gegen die Familien-Traditionen stemmen.“

Der Blick auf die eigene Familiengeschichte offenbart, wie komplex das Wirtschaftsleben ist. Was sich an vielfältigem Leid und Glück, Hoffen und Bangen hinter Firmen verbirgt, die von Ökonomen, Bankern und Beratern auf abstrakte Modelle der Gewinnrechnung reduziert werden. Und wie diese Modelle definitiv nicht helfen, die Komplexität, die Problematik und das Leiden zu verstehen, wenn es einmal nicht rund läuft. Silja erkannte, dass sie mit ihrem Studium genau auf der eigentlich falschen Seite des Abstrakten stand. „Also auf der Seite von denjenigen, auf deren Seite ich nicht stehen wollte.

Das Wissen, das ich mir aneignen sollte, hat mir überhaupt nicht geholfen, um in komplexen Situation handlungsfähig zu sein. Es hat mir weder menschlich geholfen noch fachlich noch praktisch. Im Grunde war das, was ich an der TU Berlin in BWL und VWL lernte, also etwa all die Effizienz- oder Kreditkriterien, genau das, was unser eigenes Familienunternehmen zerstörte. Es gab den Menschen keine Sicherheit. Stattdessen schürte es Angst, weil es sinnstiftende Betriebszusammenhänge zerstörte. Obendrein ergab es auch aus Sicht des langfristigen Betriebserhalts keinen Sinn.“

Um so wichtiger ist es Silja heute, jungen Menschen Spannungsverhältnisse zu vermitteln und ihre eigenen Erfahrungen zu teilen: „Damals saß ich auch in diesen hochgradig abstrakten Vorlesungen, dachte: ‚Du musst das lernen, und du musst auch erfolgreich sein, weil du ja ein Stipendium von der Studienstiftung des Deutschen Volkes hast.‘

Aber ich war wie in zwei Parallelwelten gefangen, die zunehmend nicht mehr zusammenpassten. Vielleicht ist das einer der Wendepunkte in meinem Leben: Damals, als es 1998 äußerst eng mit der Familienfirma wurde, war ich als Praktikantin bei Bain & Company, einer Unternehmensberatung in München tätig. Ein Job, der als sehr prestigeträchtig galt. Ich bin über Ostern schwer erkältet zu meiner Familie gefahren, sah dort das Leid und fuhr dennoch wieder nach München zurück, um am Osterdienstag mit Beratern zusammenzusitzen, die sich über endlose Excel-Tabellen beugten oder sich darüber unterhielten, welchen Porsche sie kaufen wollten.

Es fühlte sich alles komplett verrückt und unwirklich an. Ich wusste, dass mein Vater zuhause menschlich am Rande der Handlungsunfähigkeit war, und dass für meine Familie finanziell alles auf dem Spiel stand. Denn wir hatten keine finanzielle Absicherung, außer eben diese Firma. Ich bin damals zu einem der Partner von Bain & Company gegangen und habe ihm die Situation geschildert. Seine Antwort war: ‚Bei deinem Vater wirst du jetzt unendlich viel mehr lernen als bei uns. Und wenn du jetzt nicht zu ihm gehst, wirst du es dir dein Leben lang vorwerfen.‘ Dann hat er seine Sekretärin angerufen und ihr hat gesagt, sie solle sofort ein Flug nach Hamburg für mich buchen; seine Beratung würde die Kosten tragen. Er hat mir unfassbar geholfen. Denn in diesem Moment war mir klar, dass mein Platz nie mehr in der Beratungsbranche sein würde, sondern ich mich stets für das direkte Unternehmertum, für das gelebte Leben entscheiden würde.

Später hat mich Bain & Company mehrfach angerufen; sie wollten mich wiederhaben. Für mich aber blieb klar, dass das nie mehr ‚mein Ort‘ sein würde. Dennoch bin ich froh und dankbar, dass ich solche Praktika und Stellenangebote gehabt habe. Denn ich kann heute immer sagen, dass ich nach den normalen Kriterien von Ruhm und Erfolg hätte mitspielen können. Aber ich wollte es nicht.“

Neue Ökonomien

Silja weiß, was ihr damals in der Situation gefehlt hat und was sie niemals an der Uni lernte. „Man braucht eine Sprachfähigkeit innerhalb der Unübersichtlichkeit schwieriger Situationen und die Fähigkeit, inmitten von Chaos neuen Sinn zu stiften. Auch hätte ich ein theoretisch fundiertes Verständnis von Praktiken der Macht gebraucht – beispielsweise der von Banken. Dazu gibt es eigentlich auch genug Forschung und Erkenntnisse, aber sie kamen in meinem Studium nicht vor, wo der Markt stets als unsichtbare Hand galt, die alles hinter dem Rücken der Akteure friedlich und bestmöglich regelte.

Wenn ich gewusst hätte, wie viele Unternehmen in Insolvenz gehen und dass es viele Familien ähnlich belastet wie uns, dann hätte ich zudem gewusst, dass wir nicht allein sind. Auch hätte ich von ihren Erfahrungen lernen können, wie ich eine Insolvenz leite. Aber an der Universität kamen echte Probleme nicht vor, zumal nicht in ihren menschlichen Dimensionen. So bin ich eher mit Scham und Sprachlosigkeit konfrontiert worden; weil eine Insolvenz eigentlich undenkbar war. Ich habe erlebt, wie Menschen, selbst die, zu denen man eigentlich eine enge Bindung hatte, weggeschaut oder sich weggeduckt haben. So als hätten wir eine Krankheit.

Sie hatten Angst, dass wir sie um Geld bitten. Auch erlitten wir einen immensen Ansehensverlust und das, obwohl mein Vater innerhalb von drei Wochen nach Insolvenzanmeldung vom Insolvenzverwalter wieder als Geschäftsführer angestellt wurde. Es gab nie einen Betrugsverdacht, keine Strafverfahren, kein Gerichtsverfahren, keine Schuldigkeit, rein gar nichts. Trotzdem hat es gereicht, um eine menschliche Katastrophe anzurichten. Die Tatsache zu leiden, war bereits ein Makel. Nie wurde mir eine Sprache beigebracht, um all das verarbeiten zu können. Ich musste sie mir selbst beibringen. Heute möchte ich, dass es unseren Studierenden anders ergeht.“

Jenseits rationalen Entscheidens

Damals war es für Silja selbstverständlich, in das Unternehmen des Vaters zurückzukehren und ihn bei der Insolvenz zu begleiten, statt in der Münchner Glitzerwelt zu bleiben. „Es war einfach eine Notwendigkeit.“ Da gab es kein Abwägen mehr. „Viele Studierende an unserer Hochschule haben heute den Eindruck, sie hätten eine Wahl, die ähnlich einer Wahl im Supermarkt ist: Du stehst vor dem Regal, hast Geld in der Tasche und kannst dich entscheiden, grüne oder gelbe Gummibärchen oder doch lieber Bananen zu kaufen. Du musst dich zwischen Dingen entscheiden, die dir vorgegeben sind. So meinen heute auch viele, dass sie sich für oder gegen ein bestimmtes Engagement oder einen bestimmten Beruf entscheiden könnten. Es ist, als träte die Welt dir in Form von Produkten gegenüber, die du nur ergreifen musst, die aber letztlich unabhängig von dir existieren. Viele Leute denken selbst bei Krankheiten, dass wir sie selbst gewählt haben; wir hätten auch anders entscheiden können.“

Silja erlebt das anders. Für sie gibt es viele Momente, in denen Entscheidung eine Illusion ist. „Ich weiß einfach, dass etwas von mir zu tun ist, dass ich in eine bestimmte Situation geworfen wurde, also ‚dran‘ bin. Hier wähle ich dann nicht zwischen Gegebenem, sondern erschaffe mich und die Welt bedingungslos aus all dem neu, was sich gerade zeigt. Ja, ich wähle überhaupt nicht, sondern stifte neuen Sinn und riskiere dabei, selbst nicht nur anders, sondern gar eine andere zu werden.

In einer solchen Haltung stellen sich mir viele Fragen gar nicht erst. Zum Beispiel: ‚Hätte ich etwas anderes machen sollen? Gibt es etwas Besseres für mich zu tun? Sollte ich die Dinge anders optimieren?‘ Stattdessen reduziert sich für mich alles auf ein Einfaches: ‚Ich mache das jetzt.‘ So leite ich übrigens auch unsere Hochschule. Es gibt gewiss tausend Gründe dagegen, und wahrscheinlich genauso viele dafür, aber ich beschäftige mich nicht damit. Es ist einfach das, was ich tue.“

Silja wünscht sich, dass es mehr von diesen Momenten gibt, in denen Menschen ganz in einer Situation sind. Wo man sich nicht 10.000 Gründe ausdenkt, warum man weglaufen sollte oder warum etwas doch nicht das Richtige sein könnte. „Meines Erachtens erleben wir immer wieder Entscheidungen, die keine Wahlentscheidung sind, sondern existenzielle Entscheidung. Ich stehe etwa in einem Sterbezimmer und bin in dieser Situation voll da. Ich schneide mir jede Ausflucht ab, widme mich voll und ganz dem Moment und genau in dieser vermeintlichen Ausweglosigkeit eröffnen sich gänzlich neue Wege, die ich niemals auch nur ansatzweise hätte erahnen können.“

Es ist Silja im weiteren Gespräch wichtig, nochmal zu unterscheiden: Zwischen dem – wie sie es nennt – Optimierungswahn, der uns dadurch aufgezwungen wird, dass wir uns immer richtig entscheiden sollen und einer Entscheidung, die aus uns kommt, ohne dass wir abwägen würden. „Nehmen wir an, du meditierst und plötzlich singt ein Vogel. Es gibt also eine Situation, in der dieser Vogel in deine Wirklichkeit einbricht. Du könntest jetzt überlegen, dich über die Störung zu ärgern, die Meditation abzubrechen, den Raum zu verlassen, um etwas anderes zu tun. Es kann aber auch passieren, dass sich, wenn du in dieser Situation bleibst, mit einem Mal Phänomene eröffnen, die du vorher nicht erwartet hast, die du also auch nie hättest wählen können.

Du kannst sie nicht wie ein Gummibärchen aus dem Regal greifen, sondern es ist die Entscheidung, in einer Situation zu sein und sich dort für das Neue und Unbekanntezu öffnen. Es ist eine Entscheidung für Komplexität, die eben nichts mehr mit dem zu tun hat, was uns eingeredet wird. Ich glaube, das ist ein Erkenntnisweg, den wir kaum einzuschlagen gelernt haben, sei es bei Insolvenzen, beim Tod oder bei Schmerzen. Wir vermeiden, dass diese Öffnung passieren kann. Und die heutige Konsumgesellschaft setzt auch alles daran, uns dieses Weglaufen einfach zu machen. Denn sie lebt davon, alles in der Welt als reine Wahl zwischen gegebenen Gütern zu begreifen. Denn wo immer Menschen selbst aus Schwierigem und Ungewolltem Neues schaffen, lässt sich kein oder doch nur wenig Geld verdienen.“

Neues Leben

Es ist das permanente „Neuschaffen, Aufgeben, Sterben und Leben“, das Silja als unglaubliche Freiheit empfindet. Sie konkretisiert es in unserem Gespräch, indem sie von ihrer Krankheit erzählt. Davon, dass diese sehr wahrscheinlich tödlich ist, und sie dennoch gespannt darauf ist, was ihr Leben ihr noch alles eröffnen wird. Eben gerade, weil es „prekär, unvorhersehbar und oft auch unvorstellbar“ ist. Ihr Leben mit den vielen Schmerzen, den zunehmenden Schwächen und vielen lebensbedrohlichen Krisen, in denen sie bereits heute nicht mehr richtig atmen und schlucken kann, ist nichts, was man planen könnte oder wofür man sich entscheiden würde. Und genau deswegen eröffnet es auch so viele neue Perspektiven auf die Welt.

„Nehmen wir etwa die Tatsache, dass viele Menschen einen großen Teil ihres Tages auf harten Stühlen verbringen. Ich habe aufgrund meiner Schwäche die Freiheit, mich bequem auf Liegen zu lümmeln. Selbst als Präsidentin leite ich mittlerweile von einem weichen Relax-Sessel und in Socken meine Hochschule. Wenn ich auf Vortragsreise bin, kommt immer eine gemütliche Kippliege mitsamt weicher Auflage mit. Ich und meine Liege haben es letztens sogar in den Plenarsaal des Düsseldorfer Landtags geschafft!

Früher habe ich mir das nicht gegönnt, sondern versucht, mit allen Mitteln so normal und unauffällig wie möglich zu sein. Ich habe mich endlos und mit großen Schmerzen auf harten Stühlen gequält, weil ich meinte, meine Schwächen verbergen zu müssen. Obendrein habe ich mich selbst ständig ermahnt, aufrecht zu sitzen, Schmerzen auszuhalten. Unterm Strich habe ich mich jahrelang nicht getraut, mich so zu verhalten, wie ich tatsächlich bin. Jetzt hat es endlich etwas Befreiendes, mein Kranksein zu akzeptieren und zu sagen: ‚Ich bin krank und wir alle zusammen müssen damit umgehen.‘ Auch ist befreiend, darin eine Umkehr eingefahrener Bewertungsmuster zu vollziehen. Ja, ich bin irgendwie die Kranke. Aber ich bin es auch, die es so unfassbar gemütlich hat. Wer also hat es ‚besser‘ als ich?!“

Die Welt, in der Silja lebt, war – so sagt sie heute – aufgrund ihrer Erkrankung schon immer anders gestrickt als für die meisten Menschen. Nur hat sie das lange nicht verstanden, hat nicht begriffen, nach welchen Regeln das System spielt, in dem sie lebt. Sie war diejenige, die sich darin irgendwann ‚schräg‘ gefühlt hat. „Früher dachte ich immer, alle hätten ständig Schmerzen so wie ich. Alle hätten sie, nur hätten sie so wie ich eben auch gelernt, es nicht zu sagen und darüber zu schweigen.

Bis ich dann mit meinem heutigen Mann so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hatte, dass er meine besondere Situation erkannte – und ich mich selbst in ihm spiegeln konnte. Wir entdeckten gemeinsam, wie abnormal meine Schmerzen sind und dass ich eigentlich Anspruch auf Diagnose, Therapie, Unterstützung und Mitgefühl haben sollte. Da war ich bereits zweiundzwanzig Jahre alt. Aber in unserer Gesellschaft, die den utilitaristischen Traum von einer kompletten Schmerzfreiheit träumt, kam meine Erfahrung nicht vor – bis zum heutigen Tage nicht. Es darf sie nicht geben, und sie wird, wo immer es geht, unterdrückt und zum Schweigen gebracht.“

An dieser Stelle zieht Silja den Vergleich zu einem Kind, das Gewalt erfährt und irgendwie ahnt, dass das, was da passiert, falsch ist. Allerdings kann das Kind nicht benennen, warum es falsch ist. Es denkt vielleicht, dass es in allen Familien so abläuft. „Und deswegen ist es mir heute auch so wichtig, auszudrücken, wer ich bin und was ich erfahre. So forsche und schreibe ich etwa darüber, was passiert, wenn Menschen mit Schmerzen in einem System groß werden, in dem oft sogar von Medizinern gesagt wird: ‚Das bildest du dir nur ein. Das kann es nicht geben. Du bist hysterisch.‘“

Diese Gewalt hast du selbst erlebt?

„Ja. Und es wirkt zerstörerisch auf die eigene Identität, weil du an dir selbst und an deiner Realität zweifelst. Ich habe mir immer wieder einzureden versucht, keine Schmerzen zu haben, mir selbst Vorwürfe gemacht. Es war ein langer Prozess für mich, mir einzugestehen, dass ich diese Schmerzrealität habe, selbst wenn es tausend Ärzte nicht erklären können. Und es war harte Arbeit zu verstehen, wie sich für mich aus dieser Realität eine andere Welt konfiguriert. Und dass ich trotzdem in der ‚normalen‘ Welt, in der andere einfach eine Pille einwerfen, um ihre Schmerzen loszuwerden, meinen Platz finden muss. Es hat lange gedauert, das nicht nur für mich einzusehen, sondern auch öffentlich darüber zu reden. Denn es gibt so viele Menschen, die sich nicht trauen, mit ihrer schmerzhaften Realität nach draußen zu gehen, weil sie Angst haben, dass andere sie für verrückt halten. Ich möchte ihnen Stimme geben!“

An dieser Stelle überträgt Silja das Gesagte auf ihre Hochschulgründung. Argumentiert, dass das, was sie erlebt, sich nicht nur auf Menschen mit Schmerzen beschränkt, sondern dass es auch viele andere gibt, die in sich spüren, dass etwas gewaltig schiefläuft, denen aber von anderen ebenfalls erzählt wird, dass sie sich ihr „Drama“ einbilden würden oder egoistisch seien. „Dies gilt selbst für bestimmte Wertehaltungen. Nehmen wir den Konsum. Wer daran rütteln will, wird schnell der Verzichtsideologie bezichtigt. Und das ist nur ein Punkt von vielen in unserer Gesellschaft, wo gute Ansätze nicht zum Ausdruck gebracht werden, weil die Selbstzweifel und die Angst davor, gebrandmarkt zu werden, überwiegen. Man denkt dann rasch, dass man nicht normal oder richtig sei.“

Ist das der Hauptgrund, warum die Studierenden zu dir kommen? Weil sie bei euch an der Hochschule ihre ungewöhnlichen Selbst- und Gesellschaftsbild herausbilden und vertreten können?

„Ein häufiges Motiv, zu uns an die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung zu kommen, ist tatsächlich der Wunsch, sich als Mensch in den eigenen Potenzialen endlich frei entfalten zu können – vor allem im eigenen gesellschaftlichen Engagement. Und den eigenen Wissensdurst gestillt zu bekommen, der sich an den Problemen der Welt und nicht an abstraktem Wissenserwerb orientiert.

Die meisten, die zu uns kommen – so sage ich es oft halb im Scherz –, tragen eine Art ‚Weltrettungs-Gen‘ in sich. Dieses wurde ihnen allerdings vorher an der Schule oder an anderen Universitäten eher abtrainiert. Dort ging es eben um kurzfristig messbaren Erfolg, zukünftige Karrierechancen und eine bestmögliche Passförmigkeit für Wirtschaft und Beruf. Bei uns herrscht ein komplett anderes Menschenbild vor. Denn bei uns werden die Lernenden nicht für eine vermeintlich bestehende Welt zugerichtet und zur Anpassung verleitet. Stattdessen stärken wir sie in ihren Fähigkeiten, ein möglichst gutes Leben für sich und andere zu schaffen.

Die meisten haben, bevor sie zu uns kommen, ein Bildungssystem durchlaufen, in dem sie sich mit ihren Ängsten oder Ansichten nie ernst genommen gefühlt haben. Oder fast nie. Manchmal vielleicht noch von dem einem Englischlehrer oder der einen Geschichtslehrerin. Wir helfen ihnen dann zunächst zu verstehen, dass nicht sie das Problem sind, sondern das Bildungssystem.“

Silja ist sicher, dass die Biografien, mit denen die jungen Menschen in die Hochschule kommen, einzigartig sind. Und dass die Welt und die Gesellschaft diese Biografien brauchen, weil das Leben ihrer Ansicht nach eben keine Massenware ist. Sie weiß, dass genau das den Studierenden andernorts nicht gesagt wird. Dass stattdessen eher eine standardisierte Hülle, eine Maske zählt. „Unser herkömmliches Bildungssystem ist nicht dafür gemacht, dem einzelnen zu helfen, sowohl seine Verletzlichkeit als auch seine Kraft und das, wofür er oder sie brennt, zum Ausdruck zu bringen.“

Silja bringt das Beispiel eines Geflüchteten, der mit seiner schwierigen Geschichte der Vertreibung Erfahrungen hat, von denen andere profitieren könnten. Aber anstatt das zu sehen, konzentriert man sich im herkömmlichen Bildungssystem darauf, ob er abstraktes Wissen über Statistik, Physik oder dergleichen hat. Siljas Anspruch an ihre eigene Hochschule hingegen ist, anzuerkennen, dass da ein Student ist, der einen Schatz in sich trägt. Auch wenn dieser aufgrund von Angst, Enttäuschungen und Verletzungen tief vergraben sein mag. „Das Ziel von Bildung sollte sein, ihn zu befähigen, diesen Schatz selbst zu heben und für eine gute Zukunft aller zu kultivieren und fruchtbar zu machen.“

Wenn du jetzt einen Tag Königin von Deutschland oder Gottin wärst, unbegrenzte Macht hättest, was würdest Du ändern oder tun?

„Ich stelle mir das Leben immer vor wie eines dieser Wimmelbücher. In ihnen sind unendlich viele kleine Situationen gezeichnet, in denen Menschen etwas tun, also zum Beispiel Kinder spielen, sich die Eltern streiten oder Menschen arbeiten. Und wenn ich Gott oder Göttin wäre, dann wäre ich da und würde in diesen vielen Einzelsituationen helfen, indem ich jedem Menschen das Zutrauen gebe, aus dieser Situation etwas Gutes zu machen. Also dort, wo er oder sie gerade ist und wirkt. Ich würde mich darum kümmern, dass Menschen überall das Vertrauen und das Können erlangen, sich aus eigener tiefer Überzeugung und Notwendigkeit heraus gesellschaftlich zu engagieren.“

Bevor wir das Gespräch beenden: Hast Du sonst noch etwas, das Du ergänzen willst?

„Mir ist wichtig, dass wir erkennen, wie wir Werte – also das, was uns wichtig und wesentlich ist –, immer wieder neu definieren können. Nehmen wir zum Beispiel die Frage, was als lebenswert betrachtet wird. Ich weiß, dass ich aufgrund meiner Erkrankung ein Leben führe, das nach normalen Maßstäben, wegen der enormen Schmerzen und der Aussichtslosigkeit auf Heilung, in unserer utilitaristischen Gesellschaft als nicht lebenswert erscheinen muss. Und ehrlich: Es ist wahrlich nicht lustig, ein Leben zu führen, was nach Maßstäben vieler aussortiert und ausgeblendet gehört. Es hat eine Schwere, an der ich manchmal zu verzweifeln drohe. Dann denke ich, dass ich das nicht schaffe oder nicht bewältigen kann. Das macht mir dann Angst. Was soll werden, wenn ich mich gar nicht mehr bewegen kann, wenn ich als eigentlich Wortgewaltige nicht mehr sprechen kann? Was, wenn anderes heute Unvorstellbare eintreten wird?“

Zugleich ist Silja dennoch voll freudiger Erwartung und Neugier. „Ich habe in meinem Leben bereits so häufig erfahren dürfen, wie gerade innerhalb des Schwierigen und Unmöglichen neuer Sinn entstehen und neues Glück erwachsen kann. Ich habe das Vertrauen entwickelt, dass sich die Maßstäbe dessen, was Leben eigentlich lebenswert macht, immer wieder ändern können. So erfahre ich bereits jetzt aufgrund meines hochgradig prekären Gesundheitszustands Zuneigung, Unterstützung und menschliche Nähe von meinem Mann, von Freunden und Kollegen. Dabei können wir oft so herzhaft gemeinsam lachen, eben weil meine Krankheit alles Normale in Frage stellt und dieses Normale oft in völlig neuem Licht erscheinen lässt. Noch vor zwei Jahren hätte ich all dies nicht einmal für denkbar gehalten. Heute macht es die Essenz meines Lebens aus, die ich nicht mehr missen möchte.“

Trotzdem sieht Silja, wie wir in unserer Gesellschaft weiterhin mit Gewalt versuchen, unsere Ideale an Äußerlichem wie Konsum, Gewinn, Wachstum und Bruttosozialprodukt auszurichten. Wie die Menschen versuchen, das alte Erfolgsspiel mit allen Mittlen weiterzuspielen. „Dabei können wir lernen, uns die Freiheit zu nehmen, selbst herauszufinden, nach welchen Kriterien wir unser Leben eigentlich bewerten wollen. Viele, die im Sterben liegen, sagen, dass sie plötzlich erkennen, was ihnen eigentlich in ihrem Leben wichtig gewesen ist, oder was hätte wesentlich sein sollen.

Die genannten Äußerlichkeiten sind das eher selten. Darum verspüren die Betroffenen in diesen letzten Minuten oft ein großes Bedauern. Vor allem, weil es keine Zeit mehr gibt, sich darauf zu konzentrieren. Ich finde es so unglaublich wichtig, diesen Punkt früher zu erreichen, statt bis kurz vor Lebensende auf Kosten von sich selbst, der Mitmenschen und der Mitwelt trügerischen Zielen hinterherzujagen. Wir können – und das sehe ich als eine wesentliche Aufgabe von Bildung und damit von Schule und Hochschule an – systematisch lernen, unsere Maßstäbe darüber, was lebenswertes Leben ist, nicht nur theoretisch zu überdenken, sondern aktiv neu zu gestalten. Das vorzuleben, es als Philosophin und Ökonomin sprachgewaltig in unserer Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen und als Hochschulgründerin dafür eine gelebte Utopien der Bildung zu schaffen: Das sehe ich als meine Lebensaufgaben an.

Danke, Silja Graupe, für das tiefgreifende Gespräch.

(Das Interview ist in Zusammenarbeit mit Stefan Maier entstanden.)

Wusstest du, dass Siljas Hochschule für Gesellschaftsgestaltung keinen Cent Finanzierung vom Staat erhält? Stattdessen beruht Siljas gesamtes Wirken und alles, was die von ihr gegründete Hochschule für Gesellschaftsgestaltung für die Erneuerung von Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft leistet, ausschließlich auf freiwilligen Spenden vieler Menschen. Unterstütze bitte auch du ihre Arbeit – jeder Euro schafft neue Möglichkeiten und setzt ein Zeichen für eine gelebte Utopie neuer Bildung! Spenden kannst du ganz einfach und unkompliziert an Siljas Förderstiftung hier.

Weiterführende Links: